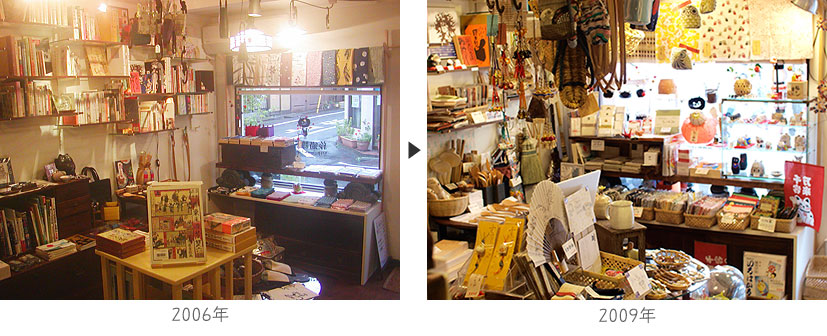

長いことショーウィンドウのロールスクリーンを閉めたままで、中でゴソゴソ作り物をしたり、品物を並べたりしているので、ご近所の皆さまからよく「ここはなに屋さんなの?」と聞かれる。包丁研ぎ屋だと思っている人、展示するだけのギャラリーと思っている人もいる。

というか、皆さん中にどんどん入ってくるので、なに屋さんかわかんないけど、なんか面白そう、というウワサが広まっている感じ。早く看板をださなくちゃ。看板って、なに屋さんか一目でわかって、自由に入っていいお店なのかどうかを決める大事なものなんだねぇ。他のお店の店先をよく見て、入りやすい店がどうなってるのかもっと研究しなければ。

ハタナカさんに手伝ってもらい、ショーウィンドウに、店名ロゴと旅猫イラストをつける。データ入稿で業者に作ってもらったカッティングシートを、位置決めして仮止め。

ヘラで転写紙の上からよく擦って、ゆっくりと転写紙を剥がしていく。こういうのはハタナカさんの方が上手。

貼れた!感動!なんですか、これだけでググッとお店っぽくなったじゃありませんか。びっくりしちまいました。これで、ご近所のおばあちゃんでも「ここは雑貨店なのねぇ」と一目で判ります。うれしいなぁ。

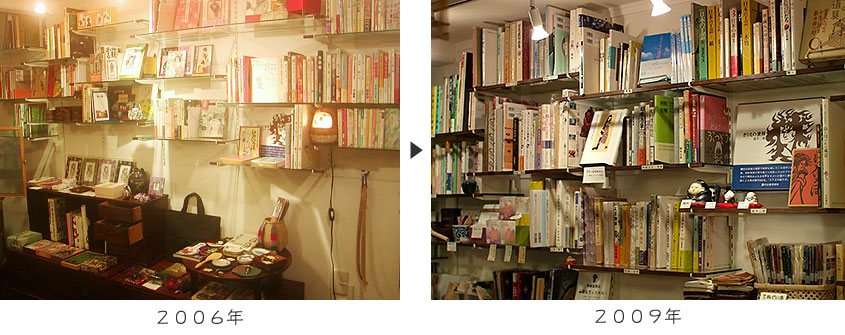

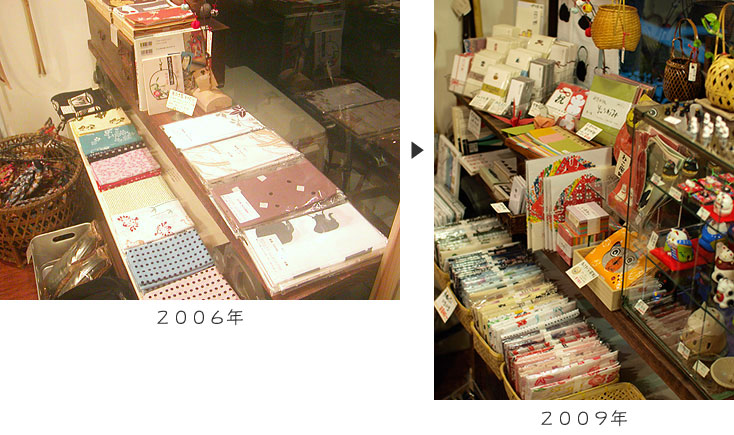

夕方(といってももう真っ暗)6時半、西池袋にあるブックギャラリーポポタムへ。今日は早稲田・目白・雑司が谷地域の有志の店が集まって、初顔合わせの交流会。

ポポタムに着くと、すでにイラストレーターの武藤良子さん、古書現世・向井さん、古書往来座・瀬戸さん、そして、千駄木の往来堂書店の笈入さんが。あれ?どうして笈入さん?往来座と往来堂を絶対間違えないようにしなくっちゃ!と密かに確認していたら、笈入さんはたまたまポポタムを見に来ていたとのことで、交流会には参加せず、途中でお帰りになった。あとから瑠璃屋さん、リコシェの阿部さんもやってきて、池袋西口の中華料理屋でわいわいと。

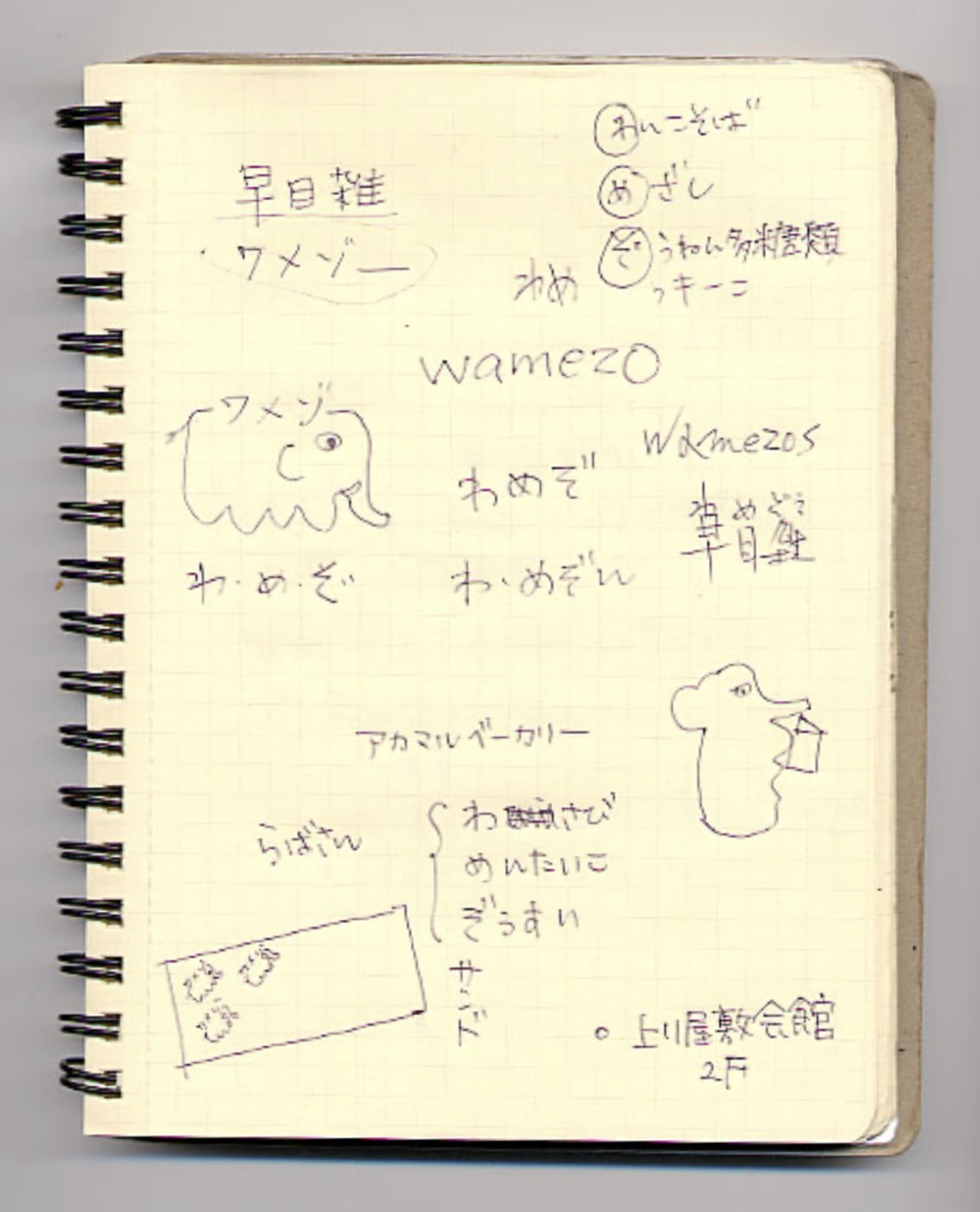

10月のUBCの時に武藤さんと、目白・雑司が谷周辺の古書店マップを作れるといいねーなどとお話したのがきっかけで、武藤さんが各店に声を掛けてくださって実現した今回の交流会。なのだが、はたしてナニをどうする、という具体的な話もなく、ま、初めは飲み会から、みたいな感じだったのだが、瀬戸さんが、早稲田・目白・雑司が谷の頭を取って「わめぞう」というのはどうかと発案。谷中・根津・千駄木の「やねせん」、荻窪・西荻窪・吉祥寺の「おにきち」に対抗?するのか?

すると、ポポタム・大林さんの、「う」はない方がよい、「わめぞ」の3文字がいい、カタカナはどうか、の意見に、武藤さんが賛同。「ホラ、フランス語みたいじゃない?ワ・メゾーン、みたいな」ふ、ふらんす語ですか?!

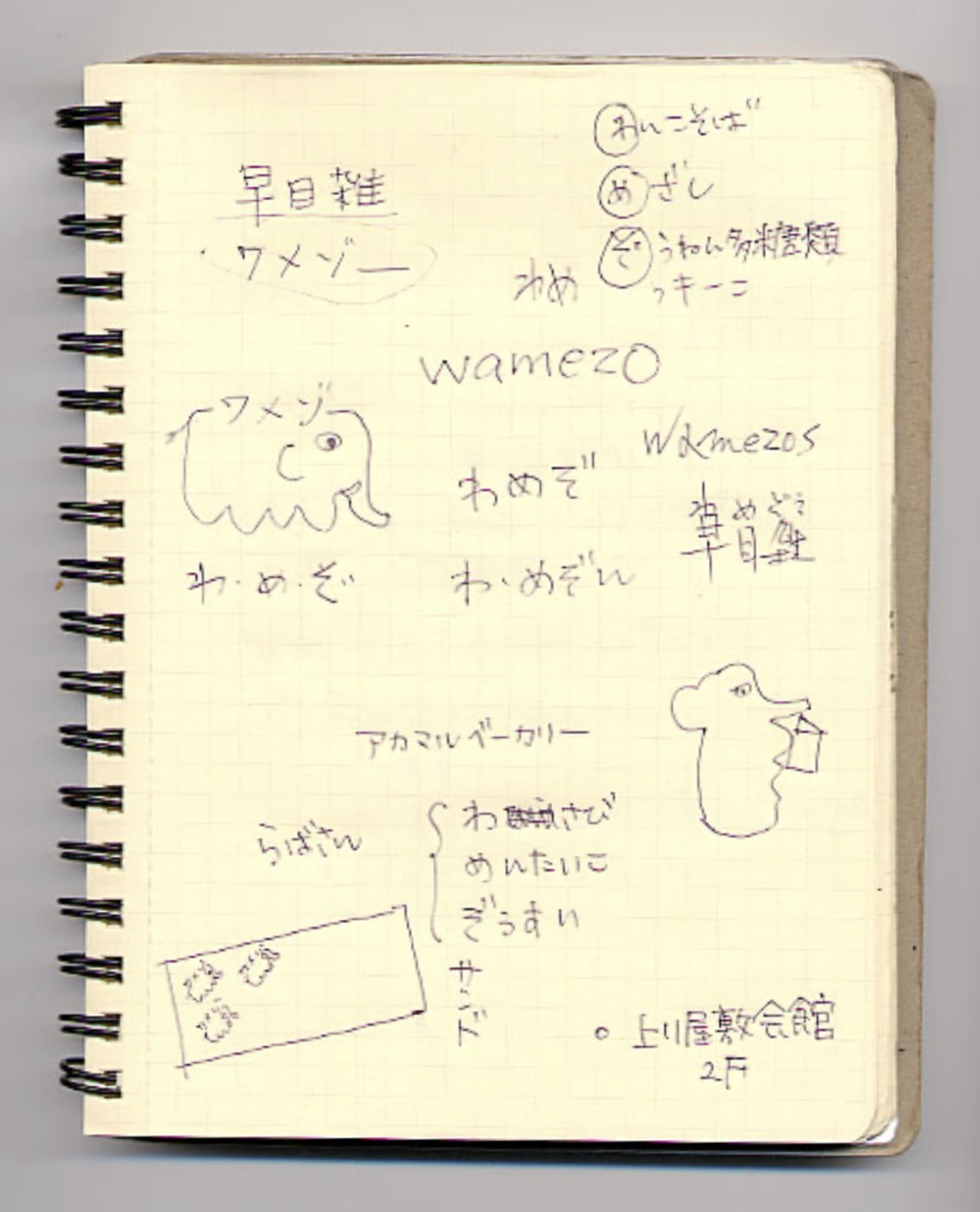

それからというもの、「わ」と「め」と「ぞ」が頭につく料理は何かを延々議論したり、本とか全然関係なく大暴走。下の画像は、その時メモしたノート。左上のワメ象は向井画伯、「わさび・めんたいこ・ぞうすい」発案はポポタム大林さん。このメモを見るにつけ、この先、この集まりがどうなっていくのかが楽しみでもあり、心配でもある。